Janvier 2016

Contrats.

. Le groupe Alstom (www.alstom.com) fournira la signalisation du nouveau dépôt de maintenance de la ligne 1 du métro du Caire, et ce pour un montant de 15 millions d’Euros.

. Contrat de plus de 200 millions d’Euros pour le groupe Alstom, pour équiper un tronçon de corridor réservé au fret dans l’est de l’Inde. Cela concerne l’électrification, la signalisation et l’installation des systèmes de télécommunications sur un tronçon de 343 km.

. Contrat d’une valeur de 27 millions d’Euros pour le groupe Alstom, qui fournira les systèmes de traction qui équiperont 160 voitures pour la ligne 6 du métro de Pékin.

Ville, rail & Transports / Janvier 2016

Champagne.

. Le chiffre d’affaires attendu en 2015 pour le secteur devrait atteindre 4,75 milliards d’Euros, et les expéditions croître de 2 % à 3 %, soit près de 300 millions de bouteilles. Le vignoble français du champagne représente 4 % à l’échelle nationale, 300 maisons, et 30 000 emplois directs.

. L’opérateur mobile virtuel, Transatel (www.transatel-mobile.com), vient de signer avec le groupe Microsoft pour intégrer ses cartes SIM dans certains ordinateurs portables et tablettes équipés de Windows 10, et ce dans près de 60 pays d’ici la fin de l’année.

Les Echos du 04/01/16

Année faste.

. Les deux constructeurs français, Renault et Peugeot enregistrent une année faste avec une progression de 6,8 % pour la vente d’immatriculations de voitures, soit près de 2 millions.

Des couleurs.

. Les entreprises manufacturières françaises remplissent leurs carnets de commandes et réembauchent. Et avec un indice PMI (qui repose sur les intentions des directeurs d’achat) qui atteint son plus haut niveau depuis mars 2014 avec 51,4, la croissance tant attendue n’est peut-être pas loin.

La Tribune du 05/01/16

Rêve américain.

. Les biscuits de la marque Michel et Augustin (www.micheletaugustin.com) sont commercialisés depuis ce jour dans plus de 7 600 points de vente Starbucks aux Etats-Unis.

La tribune du 06/01/16

Ici c’est paris.

. Selon le classement CBRE Global Investors, la capitale française est la deuxième ville européenne la plus attractive en termes d’investissements commercial, derrière Londres, sa grande rivale.

Optimisme.

. Selon l’étude CEO Survey de KPMG, 41 % des dirigeants français estiment que leur entreprise devrait enregistrer de meilleurs résultats en 2016 et 2017.

Les Echos du 11/01/16

Investissement.

. Le groupe américain HP investit 10 millions de dollars dans une participation minoritaire au sein du spécialiste français du cloud, Scality (www.scality.com).

Les Echos du 13/01/16

Embauches.

. Airbus va embaucher 1 000 personnes en 2016 dont 50 % en France, soit autant que l’année dernière.

La tribune du 14/01/16

Réduction.

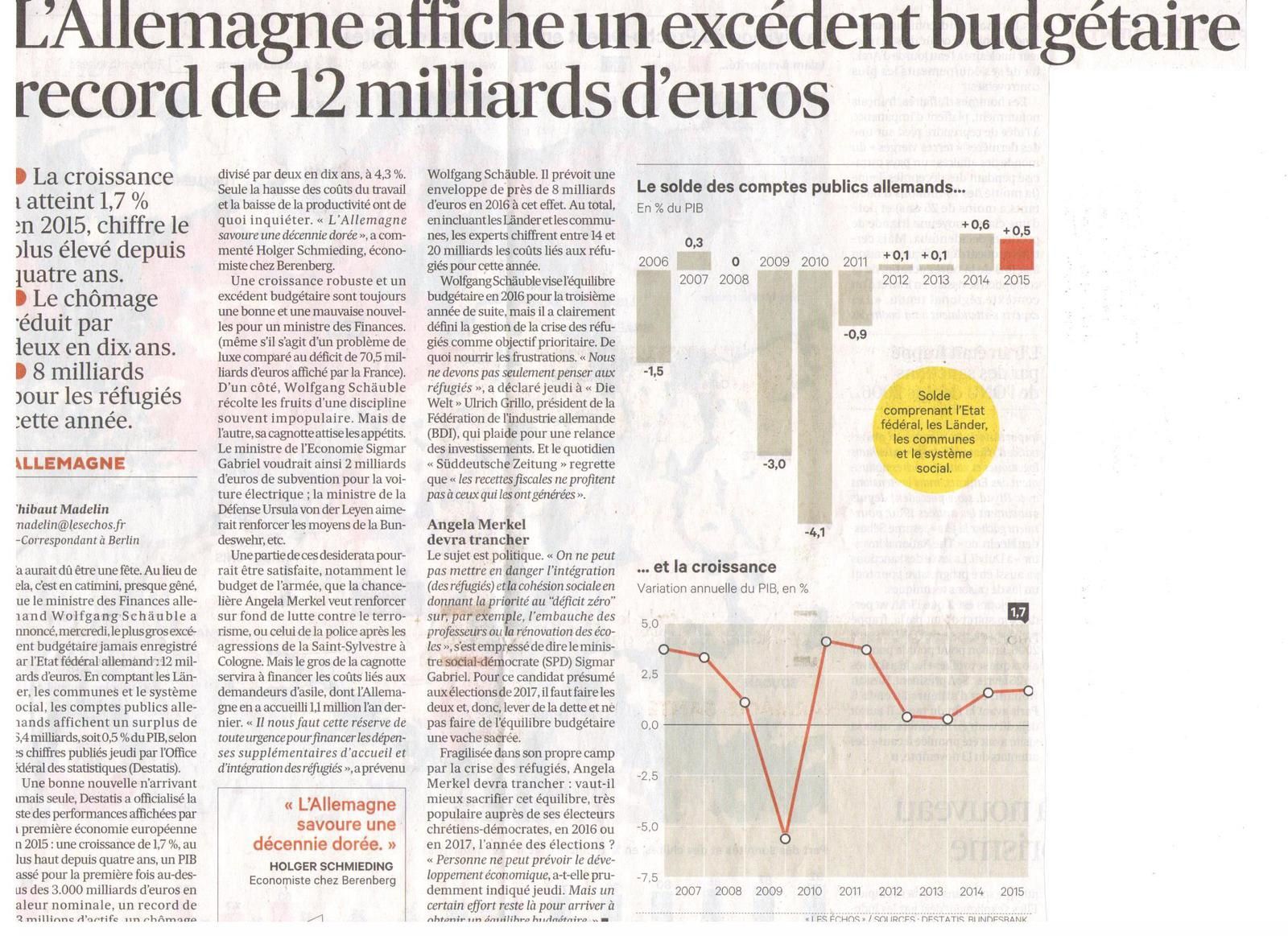

. Le déficit de l’Etat français a été réduit à 70 milliards d’Euros en 2015, soit 4 milliards de mieux que prévu, revenant au niveau d’avant la crise de 2008.

AFP du 14/01/16

En l’air.

. Commande supplémentaire de 30 Airbus A320 de la part de BOC Aviation, filiale de la Banque de Chine, pour un montant de 3,075 Milliards de dollars, prix catalogue.

Olé.

. La société Morpho (www.morpho.com), filiale du groupe Safran, obtient un contrat en Espagne de la part de la société portuaire Aena pour la fourniture et la maintenance de 290 détecteurs d’explosifs Itemiser 4DX.

Air & Cosmos du 15/01/16

Extension.

Colas Rail (www.colasrail.com) a remporté deux contrats pour l’extension du métro d’Alger, et ce pour un montant de 86 millions d’Euros.

Prix.

. Showroomprivé (www.showroomprive.com) s’est vu dans le cadre de son admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris, décerner le prix EnterNext de l’introduction en bourse de l’année 2015.

Les Echos du 20/01/16

Déploiement.

. JCDecaux (www.jcdecaux.com), numéro un mondial de la communication extérieure, et l’américain Verizon Wireless, ont signés un contrat pluriannuel pour le déploiement de « small cells 4G » intégrées au mobilier urbain aux Etats-Unis.

Les Echos du 21/01/16

Redressement.

. L’activité privé en France se redresse grâce aux services, et la production et l’industrie restent stables.

La Tribune du 23/01/16

Vainqueur.

. La start-up française de Thibault Jarousse, D-Vine (www.d-vine.fr), remporte le prix de la meilleure start-up au CES de Las Vegas.

La tribune du 26/01/16

Inde.

. Dans le cadre de la visite du président français, Alstom a finalisé un contrat avec Indian Railways pour la fourniture de 800 locomotives, pour un montant de 3,7 milliards d’Euros, et Engie, a remporté deux projets de centrales solaires de 70 MW chacun. Pas de montant divulgué.

La croix du 26/01/16

Création.

. L’emploi intérimaire a progressé de 4,4 % en France en 2015, soit près de 25 000 emplois.

Patrouilleurs.

. Le chantier naval CMN (www.cmn-group.com) signe un contrat de 600 millions d’Euros avec l’Arabie Saoudite pour la vente de 30 patrouilleurs de 35 mètres.

La tribune du 28/01/16

Iran.

. Dans le cadre de la visite du président iranien, une série de contrats ont été annoncés comme, la commande de 118 avions Airbus pour un montant de 25 milliards de dollars, dont 16 A350 et 12 A380, la signature d’un protocole de coopération entre la SNCF et son homologue iranienne pour l’exploitation des gares, la mise en œuvre de nouveaux systèmes de masse, un contrat de coopération entre IFP Energies nouvelles (www.ifpenergiesnouvelles.fr) et le conglomérat public Idro pour engager une action de dépollution dans le pays, la signature d’un contrat pour Total, afin de lui acheter du pétrole, et enfin PSA dans le cadre d’un investissement de 400 millions d’Euros pour son retour en Iran en modernisant l’usine automobile de Khodro.

La tribune du 29/01/16

Soleil levant.

. Airbus vend trois A380 à la compagnie japonaise ALL Nippon Airways pour un milliard d’Euros.

Boursier du 29/01/16